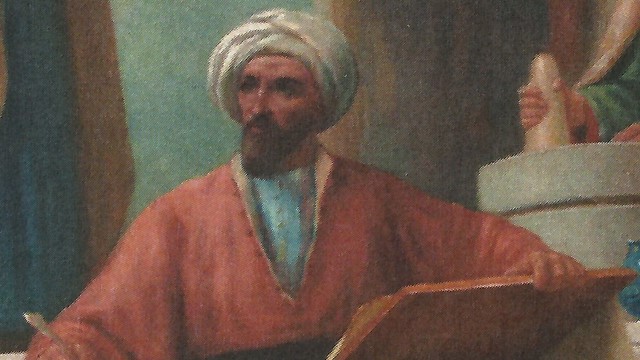

ফাইল ছবি

ফাইল ছবি

বুখারা, ৯৮০ খ্রিস্টাব্দ। দশম শতাব্দীর এই শহরটি কেবল একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল না, এটি ছিল জ্ঞান ও কৃষ্টির এক জ্বলন্ত মশাল। এই মশালের শিখা হয়ে জন্মেছিলেন আবু আলী আল-হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা (ইবনে সিনা)।

দশ বছর বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন। তাঁর কৌতূহল ছিল সমুদ্রের মতো গভীর, যা কখনোই তুচ্ছ বিষয়ে সন্তুষ্ট হতো না। যখন তার বন্ধুরা ময়দানে মার্বেল খেলায় ব্যস্ত থাকত, তখন হুসাইন নিমজ্জিত থাকতেন জটিল গ্রন্থে। তাঁর গৃহশিক্ষক আল-নাতেলি একদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “ওহে হুসাইন! আমি তোমার শিক্ষক নই। তুমি আমার জন্য এক প্রবাহমান নদী। তুমি দ্রুত ছুটছো, আর আমি তোমার স্রোতে কেবল ভেসে যাচ্ছি। আমার ভা-ারে যা ছিল, তা তুমি ষোল বছরের আগেই গ্রাস করেছো।” এই স্বীকারোক্তি হুসাইনকে একলা করে দিল।

তিনি গণিত, জ্যামিতি, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, সবকিছুই শিখে ফেললেন। কিন্তু তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো এক হিমালয়, এরিস্টটলের মেটাফিজিক্স (অধিবিদ্যা)। “চল্লিশ বার পড়লাম। চল্লিশটি রাত জেগে রইলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমার মস্তিষ্ক যেন কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকা, যেখানে যুক্তির সূর্য পৌঁছাচ্ছে না। জ্ঞান কি তবে এখানেই সমাপ্ত?” এই ছিল তাঁর ভেতরের সংগ্রাম।

যখনই তিনি কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারতেন না, তখনই তিনি মসজিদের নির্জন কোণে যেতেন, নফল নামাজ পড়তেন এবং আল্লাহর কাছে জ্ঞান ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতেন। অবশেষে, বাজার থেকে কেনা এক পথচলতি দার্শনিকের লেখা ভাষ্য (আল-ফারাবির) পড়ে যখন তিনি অধিবিদ্যার জটিল রহস্য উন্মোচন করলেন, তখন আনন্দে তিনি গরীবদের মধ্যে প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন। এই ছিল জ্ঞান ও বিশ্বাসের এক দুর্লভ সমন্বয়।

ষোলো বছর বয়সে, যখন অন্যেরা জীবনের গতিপথ স্থির করতে পারেনি, তখন হুসাইন চিকিৎসাশাস্ত্রের সকল তত্ত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োগে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন মানবদেহের মন্দিরটিই তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্র হবে।

সতেরো বছর বয়সে হুসাইনের জীবনের বাঁক বদলে গেল। সামানিদ সাম্রাজ্যের মহান শাসক আমির নুহ ইবনে মনসুর এক গুরুতর রোগে আক্রান্ত হলেন। রাজদরবারের প্রধান হাকিম বদরুদ্দিন, যাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন। রাজ্যের সব আশা নিভে গেল।

আমিরের তলবে হুসাইন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ, যা অনেকের চোখ ঝলসে দিত, তা হুসাইনের চোখে পড়ল না। তাঁর সমস্ত মনোযোগ ছিল রোগীর দিকে।

প্রধান হাকিম বদরুদ্দিন তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, “ওহে বালক! তুমি কি আমাদের চেয়ে বেশি জানো? তুমি কি রোগীর নাড়ি ধরতে পারবে?”

হুসাইন শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, হাকিম সাহেব, আমি বয়সে তরুণ হতে পারি, কিন্তু জ্ঞান বয়সের মুখাপেক্ষী নয়। রোগীর নাড়ি কেবল রক্তপ্রবাহের গতি বলে না, এটি আত্মার গোপন কথাও বলতে পারে। তিনি আমিরের হাত ধরলেন। চোখ বন্ধ করে বহুক্ষণ নাড়ির স্পন্দন অনুভব করলেন। একসময় তিনি ঘোষণা করলেন, আমির রোগাক্রান্ত নন, তিনি প্রেমাসক্ত। তাঁর এই ঘোষণা যেন বারুদে আগুন ধরানোর মতো কাজ করলো। আমিরকে এভাবে অপমান! হুসাইন বললেন, তাঁর শারীরিক দুর্বলতার কারণ হলো মানসিক যন্ত্রণা। শরীরের ওপর মনের এই গভীর প্রভাবকে সাইকোসোমাটিক প্রভাব বলা হয়। তাঁর নাড়ির গতি স্বাভাবিক নয়, কিন্তু তা কোনো জটিল রোগের লক্ষণ নয়, এটি গভীর আবেগিক আঘাতের ফল। এরপর শুরু হলো সেই ঐতিহাসিক পরীক্ষা। একজন সেবককে দিয়ে বুখারার মহল্লা ও রাস্তার নাম বলাতে লাগলেন হুসাইন। যখনই ‘মাজার-ই-শরিফ’-এর এক বিশেষ রাস্তা ও সেই রাস্তার এক নির্দিষ্ট মেয়ের নাম উচ্চারিত হলো, হুসাইনের হাতের নিচে থাকা আমিরের নাড়ি বন্য ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠল, আর তাঁর ফ্যাকাশে মুখে মুহূর্তের জন্য এক রক্তিম আভা দেখা গেল। হুসাইন উঠে দাঁড়ালেন। এই মেয়েটিই আমিরের রোগ এবং এর নিরাময় দুটোই বটে। আমির তাঁর ভালোবাসাকে লুকিয়ে রেখে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছেন। চিকিৎসার এই মনস্তাত্ত্বিক কৌশল ছিল যুগের চেয়ে অনেক এগিয়ে। হুসাইনের পরামর্শে যখন আমিরকে জানানো হলো যে তাঁর আকাক্সিক্ষত নারীর সাথে তাঁর মিলনের ব্যবস্থা করা হবে, তখন থেকেই আমিরের স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি শুরু হলো।

আমির নুহ ইবনে মনসুর দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে তরুণ হুসাইনকে ডেকে পাঠালেন। সামনে স্তূপ করে রাখা হলো সোনা, হীরা, মুক্তা এবং রাজ্যের প্রধান উজিরের (প্রধানমন্ত্রী) সর্বোচ্চ পদ। আমির বললেন, হে তরুণ! তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো। তোমার যা খুশি চাও, আমি তোমাকে রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দেব। হুসাইন একমুহূর্তও না ভেবে উত্তর দিলেন, জাহাপনা, আমার জন্য আপনার রাজ্যের ঐশ্বর্য মূল্যহীন। আমি যদি কোনো পুরস্কারের যোগ্য হই, তবে আমাকে শুধু আপনার রাজকীয় গ্রন্থাগারে (কুতুবখানা) প্রবেশের অধিকার দিন। সামানিদ সাম্রাজ্যের এই গ্রন্থাগার হলো জ্ঞানের সমুদ্র। আমি সেই সমুদ্রে ডুব দিতে চাই।

আমির ইবনে সিনার এই উত্তরে এতটাই মুগ্ধ হলেন যে তিনি শুধু গ্রন্থাগারে প্রবেশের অনুমতিই দিলেন না, বরং তাকে সেখানে সার্বক্ষণিক অধ্যয়নের সুযোগ দিলেন। আঠারো বছরের ইবনে সিনা সেদিন বিশ্বের সব জাগতিক প্রলোভনকে তুচ্ছ করে জ্ঞানের মন্দিরকে বেছে নিলেন। সেই গ্রন্থাগারে তিনি গ্রিক, মিশরীয়, ভারতীয় ও পারস্যের প্রাচীন পুঁথি অধ্যয়ন করেন, যা তাঁর জ্ঞানকে পরিপূর্ণতা দেয়। এই গ্রন্থাগারেই তিনি তাঁর জীবনের বাকি কাজগুলির ভিত্তি রচনা করেন।

১০০১ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইবনে সিনার পিতা মারা গেলেন, এবং এর কিছুদিন পর আমির নুহ ইবনে মনসুরেরও মৃত্যু হলো। মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হলো। স্বাধীনচেতা ইবনে সিনা বুঝতে পারলেন, জ্ঞানচর্চার জন্য তিনি আর বুখারায় নিরাপদ নন। তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রা শুরু করলেন। এই যাত্রা ছিল তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম জ্ঞানকেন্দ্র খোয়ারিজমে পৌঁছালেন। সেখানে তিনি আরেক কিংবদন্তী প-িত আল-বেরুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আল-বেরুনি ছিলেন ভূগোল, ইতিহাস ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। দুই মহান মনীষীর মধ্যে বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে যে আলোচনা হতো, তা জ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এরপর জীবনের নানা উত্থান-পতন, রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ এবং বিপজ্জনক ভ্রমণ তাঁকে চালিত করল ইরানের দিকে। একসময় তিনি হামাদানে পৌঁছলেন। সেখানে শাসক শামস-উদ-দৌলা দিলমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। ইবনে সিনা তাঁকে সুস্থ করে তোলায় শাসক তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দিলেন। দিনের বেলায় তিনি রাজনীতি, প্রশাসন ও যুদ্ধের জটিল হিসাব মেলাতেন। আর রাতের গভীরে, যখন হামাদানের সব মানুষ ঘুমিয়ে থাকত, তখন মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় তিনি লিখতেন। এই দ্বৈত জীবন তাঁকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল, কিন্তু জ্ঞানপিপাসা তাঁকে থামতে দেয়নি। হামাদানে বসেই তিনি তাঁর অমর দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্বকোষ ‘কিতাব আল-শিফা’ (নিরাময়ের বই) রচনা শুরু করেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রথম মনস্তত্ত্বকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ করেন তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ আল-কানুন ফিল-তিব।

ইবনে সিনার জীবন ছিল চলমান জ্ঞানের এক নীরব পাঠশালা। তিনি প্রায় ৪৫০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি কেবল একজন চিকিৎসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক এবং একজন কবি। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি যক্ষ্মাকে সংক্রামক রোগ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং মেনিনজাইটিস রোগের সঠিক বিবরণ দেন। ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫৮ বছর বয়সে হামাদানে এই জ্ঞান তাপস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বুখারার সেই তরুণ, যিনি ধন-সম্পদ নয়, বেছে নিয়েছিলেন একটি গ্রন্থাগারের দরজা, তাঁর জ্ঞান তাঁকে “আশ-শাইখ আল-রাইস” (জ্ঞানীকুলের শিরোমণি) এবং “আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক” উপাধিতে ভূষিত করেছে। তাঁর লেখা ‘আল-কানুন ফিল-তিব’ ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছয় শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে পাঠ্যবই হিসেবে পড়ানো হয়েছে। ইবনে সিনা প্রমাণ করে গেছেন ব্যক্তি মরণশীল, কিন্তু জ্ঞান অমর।

আপনার মূল্যবান মতামত দিন: